La Biennale di Venezia ha radici profonde e antiche. Con questo scritto tracceremo la storia di una delle manifestazioni più significative legate al mondo dell’Arte, che si inaugura ogni due anni. Venezia, grande salotto d’Italia, da oltre centovent’anni è vetrina delle tendenze artistiche del mondo. Lo sviluppo di questo importante progetto vide i natali a partire dal 1893 quando, con una delibera da parte dell’Amministrazione comunale, si propose di “istituire una Esposizione biennale artistica nazionale” a partire dal 1894, per celebrare le nozze d’argento del re Umberto e Margherita di Savoia. La manifestazione fu effettivamente inaugurata il 30 aprile del 1895 grazie all’impegno del sindaco Riccardo Selvatico. Questo volle trasformare gli incontri serali degli artisti, che si tenevano nelle sale del caffè Florian, in una prestigiosa rassegna internazionale. Lo sviluppo della manifestazione prese avvio dalla costituzione di uno Statuto che si ispirava a quello emanato per la Secessione di Monaco di Baviera. Si decise di rivolgere l’invito ai maggiori artisti nazionali e internazionali, ma anche di lasciare spazio alle opere di artisti non formalmente invitati. Si poteva partecipare con non più di due opere e nessuna di queste doveva già essere stata esposta in Italia.

I lavori per la realizzazione del Palazzo dell’Esposizione furono portati avanti febbrilmente e l’architettura prese vita nei Giardini pubblici del Castello. L’inaugurazione della prima esposizione venne compiuta alla presenza del re e della regina, con la partecipazione entusiasta di molti veneziani. Durante le prime Biennali di Venezia l’arte francese venne trascurata a favore di quella tedesca e delle Secessioni. Già nel 1899 veniva presentata nella città lagunare la famosa opera Giuditta II di Gustav Klimt. I riflettori sull’arte francese si accesero solo durante la quarta Biennale di Venezia del 1901, con Mostra dei paesaggisti francesi degli anni ’30. Grazie a questo progetto approdarono in città artisti come Corot e Millet e questa fu anche l’occasione per conoscere l’opera dello scultore Rodin, grazie alla presenza di sue venti sculture.

Per l’allestimento delle prime esposizioni si seguì lo stile classico dei salon (esposizioni periodiche di pittura e scultura che si svolgevano al Louvre di Parigi) e delle pinacoteche; ma non sempre questi allestimenti, negli ambienti prescelti, donavano risalto alle opere in esposizione. Vennero studiate soluzioni apposite principalmente nella grande area del Padiglione centrale, introducendo in Biennale la decorazione come presenza artistica autonoma. L’intreccio tra decorazione, allestimento e illuminazione venne, nel tempo, affrontato in maniera sempre più consapevole, grazie al confronto con le esposizioni internazionali come quella di Stoccolma o Bruxelles. Tra i più attivi decoratori italiani vi fu Galileo Chini, che nel 1907 si ispirò all’Art Nouveau per la decorazione in fregi policromi e floreali per una sala dedicata all’arte simbolista. La prima decade del Novecento vide anche la nascita dei primi padiglioni stranieri come quello del Belgio, edificato nel 1907, a firma dell’architetto Leone Sneyers al quale seguirono, a partire dal 1909, quelli della Gran Bretagna, della Germania e dell’Ungheria. Nel 1912 vennero eretti i padiglioni della Francia e della Svezia, progettati e costruiti direttamente dalla Biennale.

Figura preminente per la Biennale fra le due guerre fu il segretario Generale Vittorio Pica, che manifestò una grande apertura per le innovazioni delle tendenze artistiche. Fu proprio Pica a presentare la prima retrospettiva dedicata a Modigliani nel 1922 e a organizzare, nello stesso anno, una mostra dedicata alla scultura africana. Non mancarono, per questi due eventi, numerose polemiche. Pica dovette abbandonare questo ruolo nel 1926 a causa di alcuni problemi di salute, ma i suoi successori continuarono a manifestare interesse nei confronti dell’arte francese e di artisti che avevano deciso di vivere a Parigi.

La guerra, però, era alle porte e in quegli anni il numero delle nazioni presenti calò drasticamente, fino ad arrivare all’annullamento delle edizioni del 1944 e del 1946. Al termine della Seconda guerra mondiale il decorso della manifestazione riprese con regolarità, mantenendo il filone di diffusione delle correnti artistiche, che avevano conquistato spazio negli anni precedenti. Le prime cinque Biennali del post dopoguerra, dal 1948 al 1956, furono coordinate dal Segretario Generale Rodolfo Pallucchini. Grazie a questa figura fu possibile assistere alla rivisitazione delle avanguardie, profusa anche dall’impegno dei Padiglioni stranieri. Eventi di punta della XXIV Biennale del 1948 furono la retrospettiva dedicata a Picasso – che arrivava a Venezia all’età di 67 anni – presentata da Guttuso e la mostra della collezione Peggy Guggenheim, con 136 opere di 73 artisti contemporanei curata da Giulio Carlo Argan. Si entrava così nel vivo dell’arte contemporanea grazie alla presenza delle correnti che dal cubismo portavano al surrealismo.

Il 1948 è anche l’anno in cui ha avvio la prestigiosa serie di allestimenti curata dall’architetto veneziano Carlo Scarpa, che si concluse solo nel 1972. Il suo primo lavoro sarà quello di curare l’allestimento della collezione Guggenheim e quello della sala personale dedicata a Paul Klee, che prevedeva la disposizione di pannelli in dialogo con le opere dell’artista svizzero. La peculiarità di Scarpa fu quella di coniugare l’architettura contemporanea alla struttura specifica dell’ambiente veneziano e della sua tradizione artigianale. Tra i diversi lavori svolti dall’architetto per la Biennale rimane indelebile quello prodotto nel 1966 per la sala dedicata a Lucio Fontana, con la presenza di piedistalli cubici atti ad accogliere le sculture del rivoluzionario artista. Gli anni Sessanta, per la Biennale, furono di innovazione e stravolgimenti. Sono anni, questi, in cui le esposizioni si muovono tra l’arte informale e rigorosa e le tendenze americane della Pop Art. I tumulti sociali del 1968 non lasciarono indenne la Biennale, che arrivò agli anni ’70 con alcuni segni evidenti di cambiamento. Vennero aboliti i Gran Premi, ripristinati poi nel 1986 con il Leone d’Oro; venne eliminato l’ufficio vendite, considerato uno strumento di mercificazione dell’arte e furono abolite, per un periodo, le mostre monografiche dando spazio ad esposizioni tematiche.

Negli anni Ottanta la prerogativa fu quella di presentare Esposizioni d’Arte su temi unitari: Arte come Arte (1982), Arte allo specchio (1984), Arte e scienza (1986). Questa struttura venne superata da Giovanni Carandente, che nell’edizione del ’90 articolò invece la mostra per sezioni. L’esposizione centrale di quell’anno fu Ambiente Berlin, una rassegna su diversi artisti di vari paesi che avevano nel tempo operato nella metropoli tedesca. La mostra venne presentata nel Padiglione Italia. Non mancarono alcune proteste da parte degli ambienti ecclesiastici per l’opera presentata dal gruppo americano Grand Fury, sul tema dell’Aids, e da parte degli ambientalisti per un’opera che presentava formiche vive. Questo fu anche l’anno di Damien Hirst che, con la carcassa della sua mucca, fece chiudere la mostra per accertamenti e di Jeff Koons, che si ritraeva in una grande scultura policroma insieme alla moglie Ilona Staller.

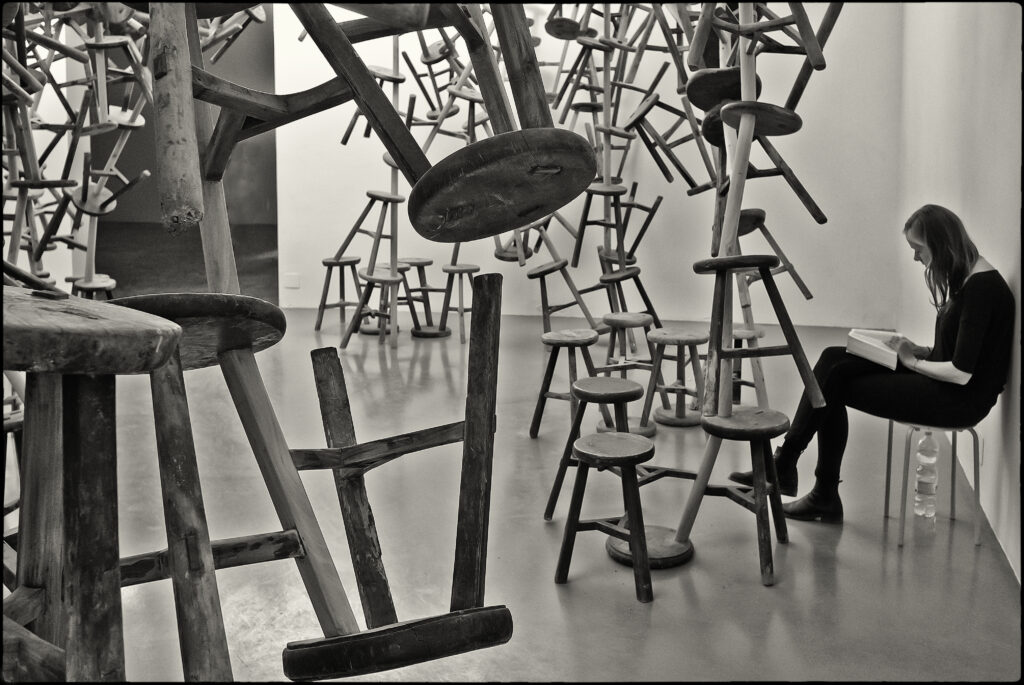

Camminando nei meandri della storia della Biennale si arriva al 1995, anno del suo centenario, che per la prima volta vide un direttore straniero, il francese Jean Clair. Per suo volere venne allestita a Palazzo Grassi una grande mostra sul tema del volto e del corpo umano, intitolata Identità e alterità, che fu anche un omaggio ai maestri del XX secolo, il secolo della Biennale. Il nuovo millennio si inaugura, per la Biennale, nel 2001 con la quarantanovesima edizione, che si tenne dal 10 giugno al 4 novembre, con il titolo Platea dell’Umanità. Come l’edizione del 1999, questa venne diretta dal critico svizzero Harald Szeemann che rilasciò questa dichiarazione: “Nessun tema determina la scelta degli artisti; anzi, sono questi con le loro opere a rappresentare la dimensione dell’evento. La Biennale come piattaforma che offre una vista sull’umanità“. In questa occasione venne anche esposta un’opera fondamentale di Joseph Beuys, La fine del XX secolo; l’artista era stato considerato da Szeemann colui che aveva, senza posa, verbalizzato il concetto di libertà. Accanto a Beuys vennero esposti diversi artisti, anche contemporanei, che avevano trattato il tema della figura umana. La cinquantesima Biennale del 2003 fu invece curata da Francesco Bonami che, col titolo “Sogni e Conflitti – La dittatura dello spettatore”, si era prefissato di dare vita ad un evento nel quale un gruppo polifonico di voci e di pensieri si trovasse a parlare, nello stesso contesto, ma presentando la propria identità.

Il nuovo secolo fa registrare alla Biennale record importanti di pubblico a partire dall’edizione del 2011, curata dalla storica dell’arte e critica svizzera Bice Curiger. In questi anni si assiste ad un incremento nelle presenze degli artisti e dei paesi partecipanti, con largo spazio dato a creativi presenti alla manifestazione per la prima volta.

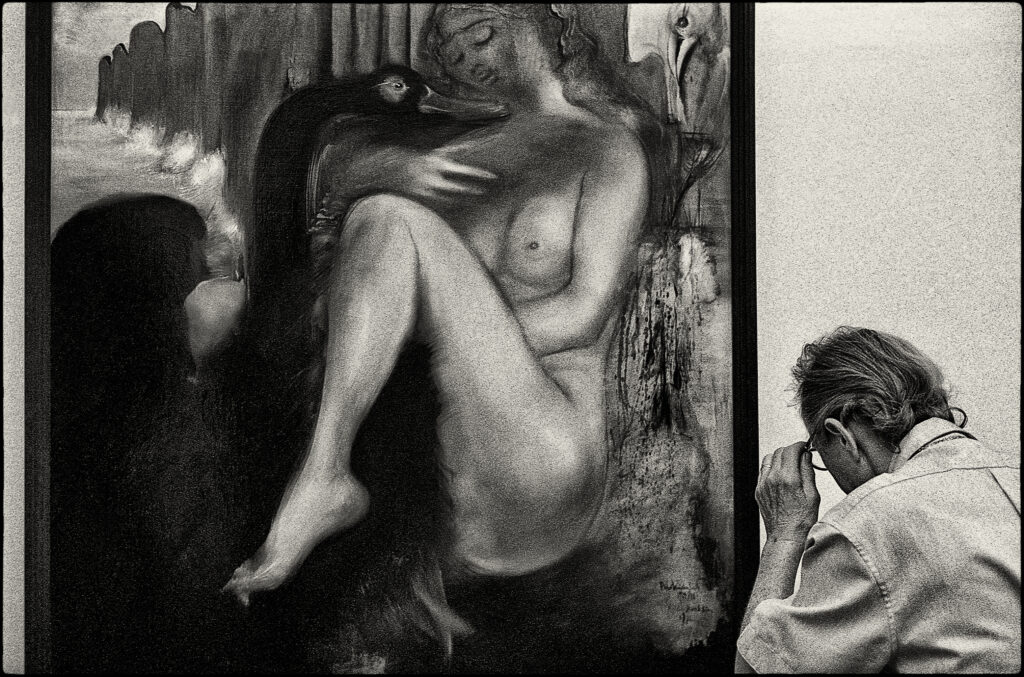

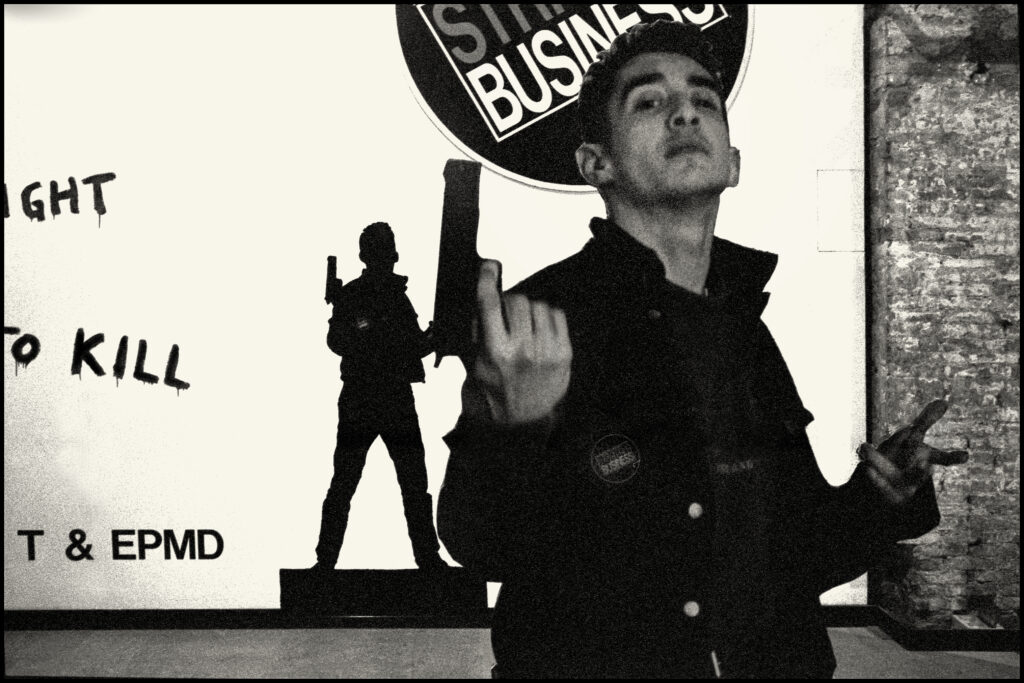

Le esposizioni presentate alla Biennale, da sempre hanno avuto l’intento di porre quesiti e di metterci in relazione con le diverse forme d’arte che rappresentano i tumulti del tempo. Questa evidenza venne data nell’ultima Biennale tenutasi nel 2019. Il titolo scelto per quella manifestazione fu “May You Live In Interesting Times” che, come sottolineato dal presidente Baratta, evoca l’idea di tempi sfidanti e minacciosi. Il cammino che dobbiamo compiere nei confronti dell’arte è un cammino di prova e di sfida, volto ad allontanarci dal conformismo e dalla paura che spesso regolano la nostra epoca. Ora è tempo di proiettarci verso il futuro. È Cecilia Alemani a curare la cinquantanovesima esposizione veneziana. La curatrice è la prima donna italiana a rivestire questa posizione. L’intento del nuovo progetto è quello di dare voce alla nostra epoca attraverso la visione degli artisti che da sempre descrivono il mutare della vita, della società e del sentire umano. Ecco perché bisogna andare in Biennale, per leggere l’oggi attraverso gli occhi di chi ha già una proiezione verso il futuro e per diventare, con i nostri occhi, testimoni della storia che muta.

di Maria De Giorgio – storica dell’arte

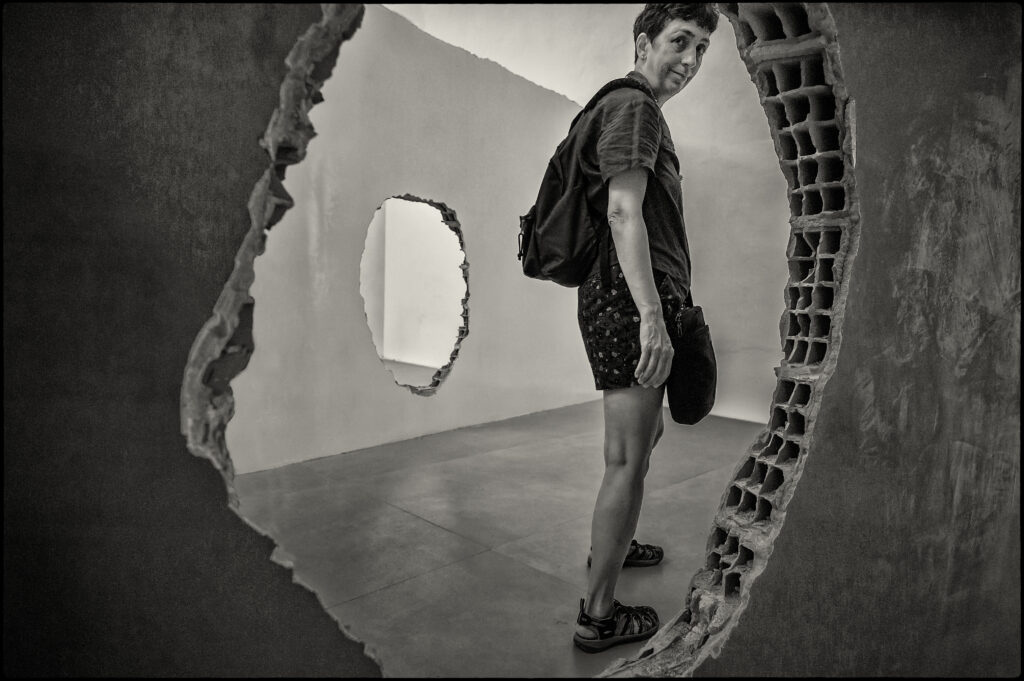

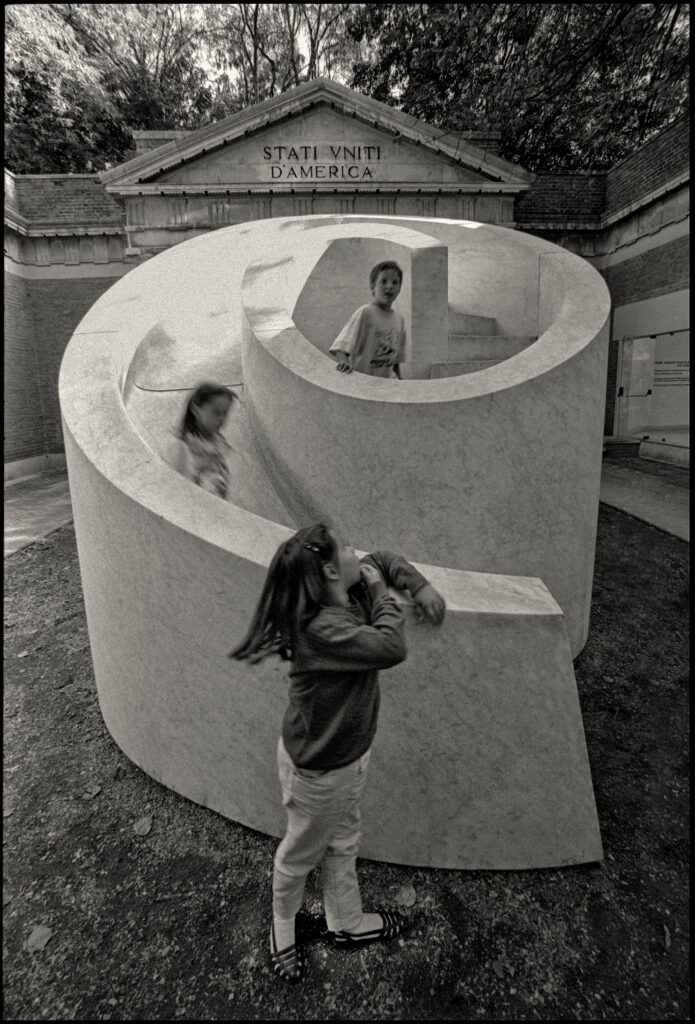

fotografie di Angelo Aldo Filippin