Che colori ha il Jazz ? Il bianco e il nero. E non solo per la constatazione, didascalica, delle etnie dei suoi protagonisti. È in bianco e nero perché è sinonimo di contrasto, dotato di quella grana ruvida tipica, del segno indelebile, del gesto immediato che scaturisce dal’ ”qui e ora” e che viene evocato dalle immagini che utilizzano la medesima bicromia. È in bianco e nero perché così sono state le vite di molti artisti di Jazz sia bianchi che neri, spesso difficoltose, alle volte tragiche, mai rassicuranti, salvi in rari casi. È in bianco e nero perché è una musica della luce, anche abbagliante, e delle oscurità, quasi “caravaggesca”, sicuramente con una forte impronta romantica. Sono i colori della penombra dei Jazz Club, luoghi, più di ogni altro, deputati al rituale della jam session dove accadono molte più cose di quelle evidentemente musicali in termini di sfide, simpatie, antipatie e complicità. Il Jazz esiste perché è il figlio dei conflitti, anche di quelli che albergano in ognuno di noi, degli incontri e delle sintesi che, quando trovano una rappresentazione visiva, al di là della musica, sono in bianco e in nero.

Abbey and Max – La nota relazione musicale e, per una decina d’anni, anche sentimentale tra la cantante Anna Marie Wooldridge, conosciuta col nome d’arte di Abbey Lincoln, e il batterista Max Roach non è solo l’esempio di una proficua collaborazione artistica ma anche l’emblema di un binomio essenziale: il canto e la percussione ovvero le due espressioni più intime e primordiali della musica tout court. Il loro connubio, cresciuto anche all’ombra o, per meglio dire, alla luce delle lotte per i diritti civili degli afroamericani negli Stati Uniti d’America, ha ispirato molti musicisti di jazz dalla fine degli anni ‘50 e per tutti gli anni ‘60 e oltre in modo transgenerazionale. Ne sono testimonianza alcuni bellissimi album che li vedono protagonisti insieme a Mal Waldron, Coleman Hakwin, Eric Dolphy, Booker Little per citarne solo alcuni: We insist Freedom now suite, Percussion bitter sweet, It’s Time (per la cronaca tutti a nome di Max Roach). L’espressività e lo spessore emotivo dell’una si completano perfettamente con l’assertività la chiarezza dell’altro, indiscusso maestro di una costruzione narrativa limpida e musicale su uno strumento, la batteria, che trova in Max una dignità e una nobiltà squisitamente afroamericane.

Disco consigliato: Max Roach It’s Time.

Art, Wayne e Miles – Nell’ambiente, si sa, i musicisti girano più delle trottole. Collaborazioni, defezioni, incontri più o meno casuali e saltuari fanno da contorno a progettualità durature. Al centro di questo terzetto ci sta, manco a farlo apposta, un batterista. Non uno qualsiasi ma Art Blakey, ex pianista e leader di una delle formazioni più longeve e prolifiche, i “Jazz Messengers” che ha visto sfilare in vari decenni le personalità più interessanti dagli anni ’50 fino alla sua morte (1990) inanellando numerose perle discografiche all’insegna dell’hardbop. È proprio da questa scuderia di (allora) giovani talenti che il sassofonista e straordinario compositore Wayne Shorter migrò, dopo aver suonato e composto per i “Messengers” in oltre due anni, verso lo “stregone” Miles Davis anche lui compositore ma, più che di melodie, di straordinari gruppi musicali. Nel ‘64 Davis, per il suo mitico Second Quintet, assoldò Wayne che avrebbe aiutato a forgiare uno dei gruppi più visionari degli anni ‘60. Come spesso accade in ambiente artistico e in amore, la migrazione causò gioia e dolore. Svariate testimonianze raccontano come, accortosi della “corte” che Davis faceva a Shorter, Art Blakey, in camerino durante l’intervallo di una esibizione, camminasse su e giù nervosamente, già presagendo la perdita e ripetendo con la sua voce roca: “Miles want to steal my saxophone player!” (Miles vuole rubarmi il sassofonista!).

Dischi consigliati: Art Blakey and The Jazz Messengers: Caravan; Wayne Shorter: Speak no Evil; Miles Davis: Sorcerer

A cura di Roberto Besana

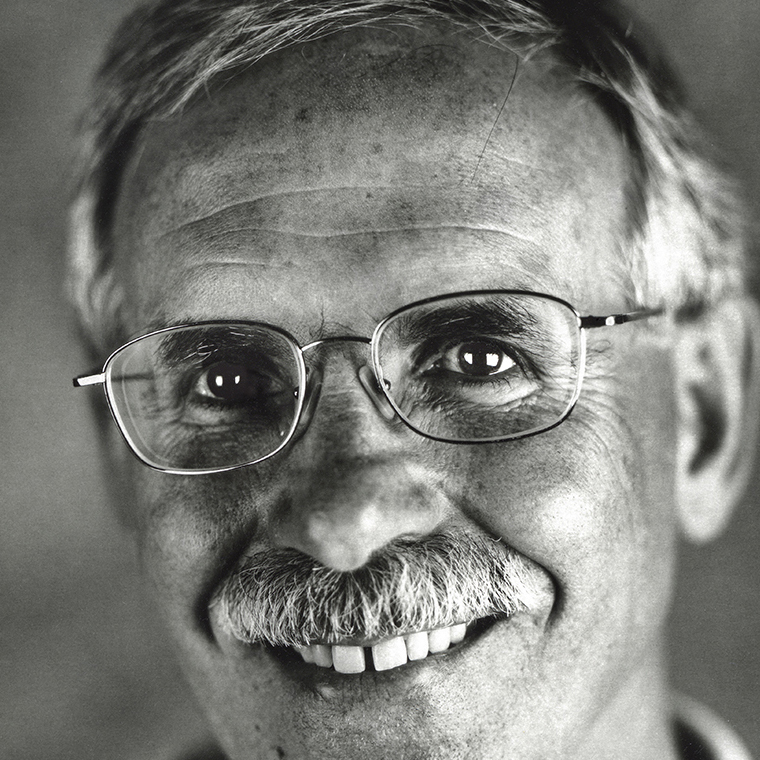

Fotografie di Jean-Pierre Maurer jeanpierremaurer.com/Biografia.html

Testo di Alessandro Fabbri – docente di composizione Jazz al Conservatorio Cherubini di Firenze www.alessandrofabbri.net

Immagine in copertina: Memphis Slim