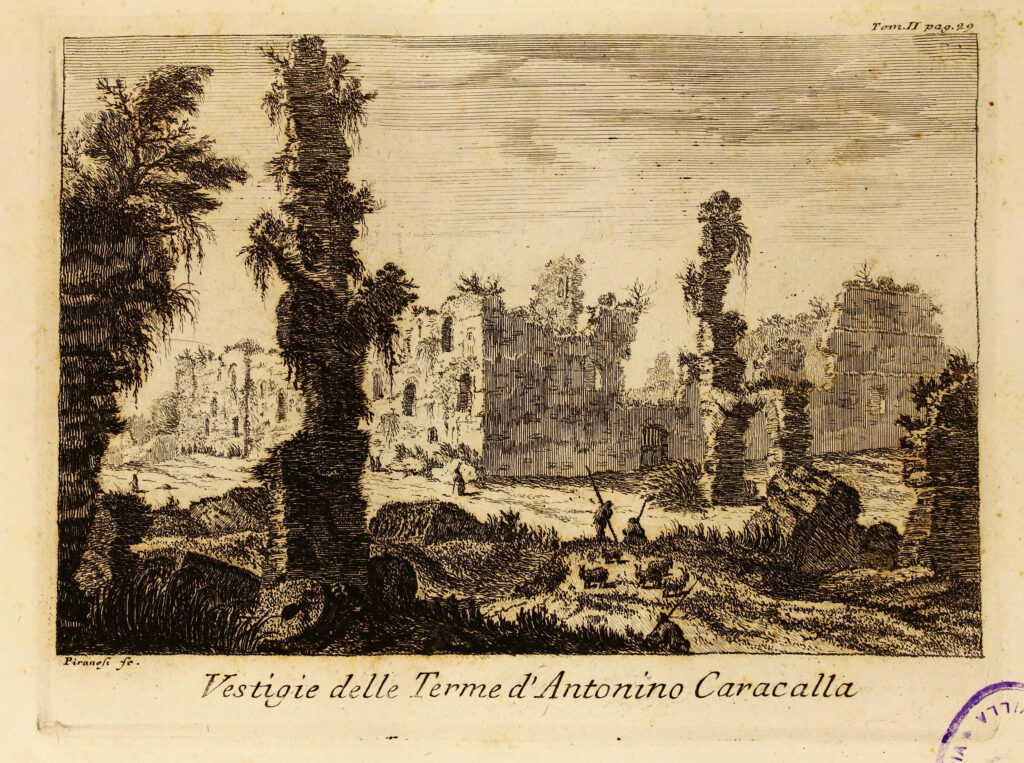

Nella produzione poetica dell’Italia unita pochi sono i riferimenti all’antico, che traspare appena percettibile dietro alcuni versi. Le immagini sono appena accennate e non dominano come in una stampa del Piranesi, dove i ruderi governano maestosamente la scena. Al contrario, l’antico viene evocato sullo sfondo per impreziosire un soggetto che non necessariamente deve rimandare al passato.

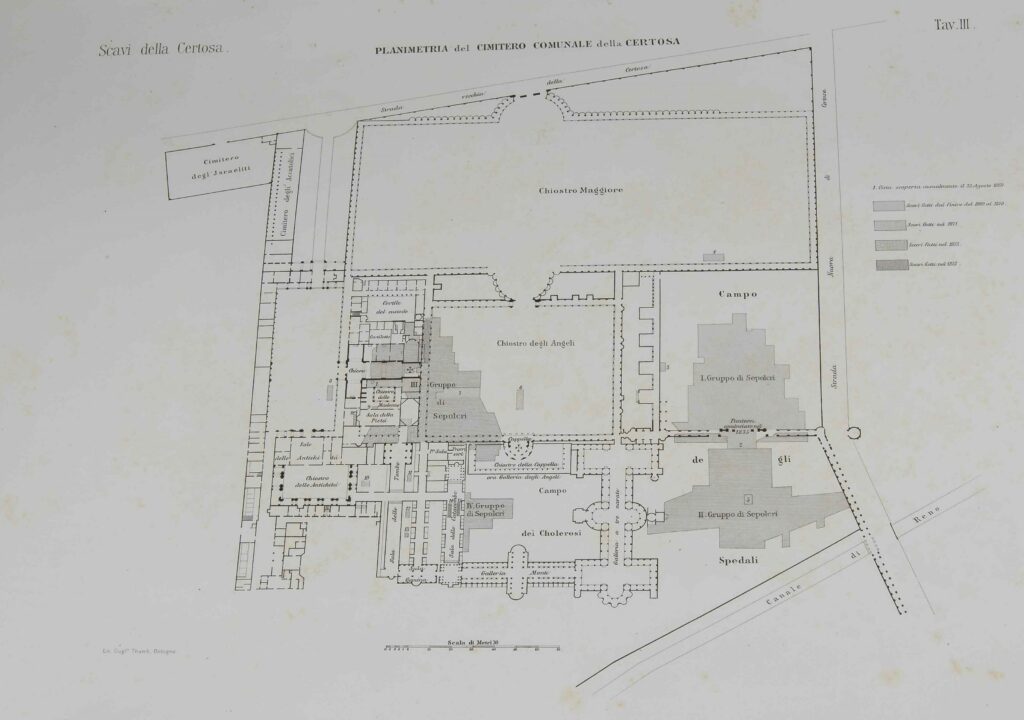

Il poeta che, per eccellenza, ci propone la storia nella sua ciclicità è Giosuè Carducci, nei cui versi emerge una “memoria stratigrafica”, da intendersi come la successione di singole realtà documentarie testimoniate dalle scoperte archeologiche. L’esempio più significativo lo possiamo trovare nelle strofe centrali di Fuori alla Certosa di Bologna, in Odi barbare. Nel 1879, Carducci fu suggestionato dai primi scavi della Certosa, immaginando una necropoli in cui fondere presente e passato, ma anche vita, amore e morte. Appena tre anni prima, nel 1876, erano state pubblicate le prime due dispense di una più ampia opera, completata nel 1884 per i tipi della Regia Tipografia di Bologna, nella quale Antonio Zannoni illustrò la scoperta del sepolcreto etrusco della Certosa. Questa importantissima scoperta era iniziata con il rinvenimento casuale di una tomba “a cista”, avvenuta durante i lavori di sistemazione del Chiostro delle Madonne. In tre anni furono riportati alla luce 421 tombe, che gettarono una nuova luce sulla storia della città e favorirono la nascita del Museo Civico, inaugurato nel 1871. In una lettera a Edoardo Brizio del 1° gennaio 1873, conservata presso la Biblioteca dell’Archiginnasio, Zannoni scrive che “… dopo moltissime considerazioni ho prescelto la forma descrittiva completa, cioè ho fatto la descrizione del processo, e del dettaglio di tutto lo scavo ripartito anno per anno: in una parola ho descritto ogni tomba sia nella sua disposizione, che ne’ suoi dettagli con quella minore, o maggiore estensione, che l’importanza d’ogni tomba richiede. Con ciò, a mio avviso, ognuno ora e per l’avvenire ha sott’occhio il risultato di quanto si è scoperto: ognuno per ogni tomba ha una singola descrizione… L’opera, ripeto, è lunga, ma almeno sarà uno specchio di tutto lo scavo”.

Le litografie a colori, stampate dalla ditta Guglielmo Thumb, fornivano una documentazione molto accurata di ogni scoperta. Nella tavola n. 50, in cui è rappresentata la tomba 80 con il suo corredo funerario formato da ceramica attica e vasellame bronzeo, si attesta una delle più sontuose sepolture delle necropoli felsinee. Tra i vari manufatti documentati, merita di essere ricordata la cosiddetta “Situla della Certosa”, usata come urna funeraria nella tomba n. 68. Al suo interno, le ceneri del defunto erano collocate in un vaso di bronzo decorato a sbalzo. I soggetti raffigurati riguardano il banchetto, la caccia e l’agricoltura, comuni nel repertorio decorativo delle situle, con l’aggiunta di una parata militare con cavalieri ed opliti che confermerebbero l’alto rango a cui apparteneva il defunto. Tra i numerosi reperti rinvenuti da Zannoni, ricordiamo anche la stele funerarie n. 168, in arenaria, la cui superficie di entrambi i lati è decorata a bassorilievo. Nel fregio superiore è raffigurato un combattimento tra animali marini; in quello centrale il viaggio del defunto verso l’aldilà su una biga trainata da due cavalli alati condotti da un demone; nel fregio inferiore, il combattimento tra un cavaliere e un fante in onore del defunto, celebrato durante le cerimonie funebri.

Nelle grandi tavole della pubblicazione, Zannoni descrive tutti i manufatti che formavano i corredi, nonché riporta la loro collocazione al momento del rinvenimento. Nei disegni possiamo vedere reperti come un colino in bronzo, datato al 460 a.C. circa, rinvenuto all’interno della tomba 108 (inv. 17114), una ricca sepoltura ad inumazione. Nelle tavole di Zannoni emerge una caratteristica costante nei corredi funerari, ovvero il riferimento al simposio. Vasi e manufatti in bronzo ci riportano all’uso di consumare il vino dopo i pasti, secondo il costume ateniese, regolati da precisi rituali e accompagnato da danze, conversazioni filosofiche e letterarie. Queste scoperte suggestionarono profondamente Carducci, come emerge da Fuori alla Certosa di Bologna (XII, vv. 20 – 26):

Dormono a’ piè qui del colle gli avi umbri che ruppero primi

a suon di scuri i sacri tuoi silenzi, Apennino:

dormon gli etruschi discesi co ‘lituo con l’asta con fermi

gli occhi ne l’alto a’ verdi misteriosi clivi,

e i grandi celti rossastri correnti a lavarsi la strage

ne le fredde acque alpestri ch’ei salutavan Reno,

e l’alta stirpe di Roma, e il lungo-chiomato lombardo

ch’ultimo accampò sovra le rimboschite cime.

In questi versi, scritti il 31 agosto 1879, appare evidente una memoria archeologica, che riporta alla stratificazione delle culture dei popoli nell’Italia preromana. Il rudere antico, sebbene monumentale, nei versi di Carducci testimonia l’inizio di una stagione di barbarie, che segna la fine del mondo antico (… Fuori stridea per monti e per piani il verno de la barbarie). Questa visione delle rovine viene evocata da Carducci nel 1877, in Dinanzi alle Terme di Caracalla. Vi descrive un’attempata turista inglese che si interroga sull’identità monumentale di mura che sembrano minacciare il cielo e i secoli.

Planimetria del Cimitero Comunale della Certosa – Tratto da A. Zannoni, Scavi della Certosa di Bologna. (Riproduzione di una tavola del testo)

di Giancarlo Germanà Bozza – archeologo, docente di Storia dell’arte e di Valorizzazione dei beni archeologici – Accademia di Belle Arti di Palermo