Ripercorrendo la genesi linguistica e il tratto distintivo della ricerca artistica di Omar Galliani, in una retroversione cronologica fino all’origine del suo cammino, si evince come essa affondi le proprie radici nella classicità rinascimentale del disegno. E per Galliani “il disegno non ha tempo” – come suggerisce il titolo della recente mostra tenutasi al Marca di Catanzaro e curata da Vera Agosti – travalicando di fatto l’appartenenza ad un ben preciso periodo, ad un tempo storico definito, diventando di fatto“ infinitissimo”, estrema dilatazione temporale che annulla il “qui e ora” diventando per ciò stesso veicolo d’eternità.

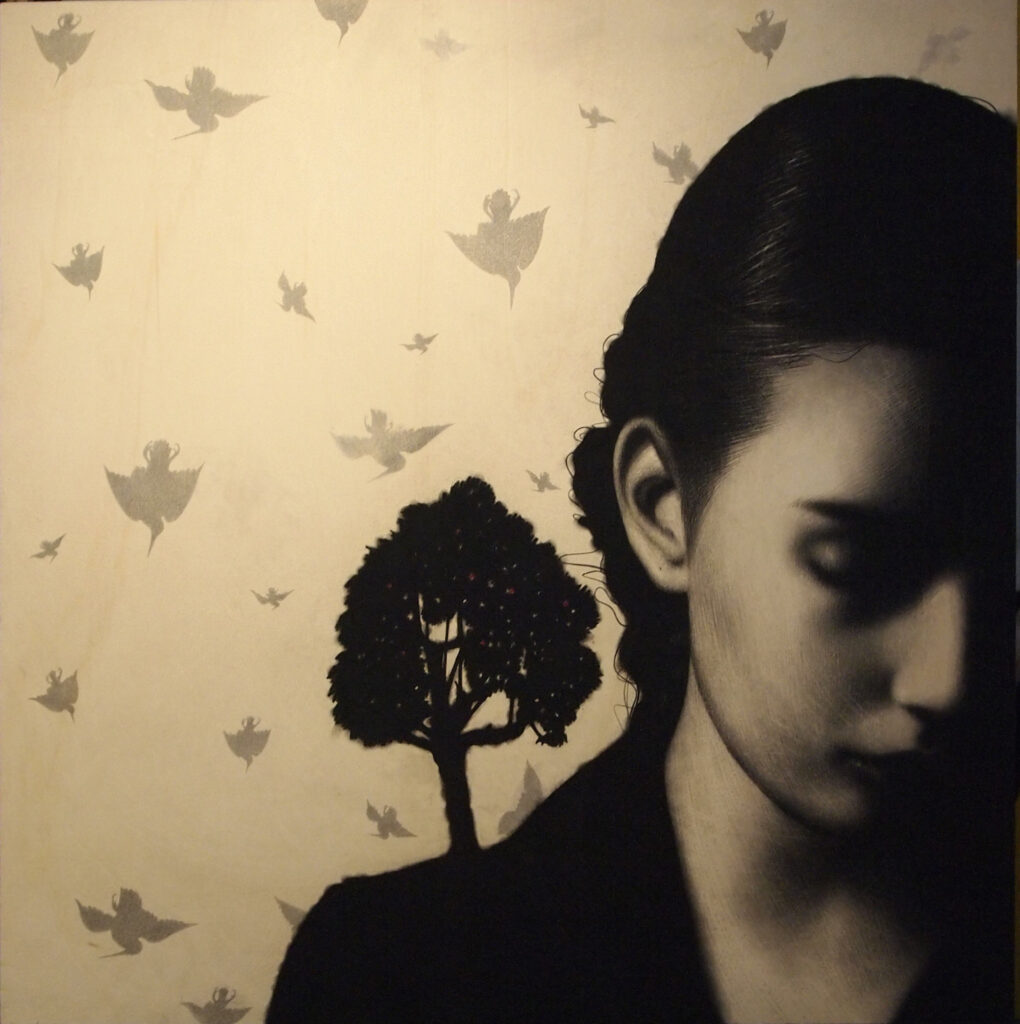

Spinti da un’urgenza di appropriazione conoscitiva, davanti alle opere di Galliani, fatalmente si viene coinvolti in un continuo gioco di seduzione visiva, rapiti dai taciti richiami che da queste si irradiano. L’indagine conoscitiva si sofferma su di esse nel tentativo di cogliere particolari, minuti dettagli che connotano l’alfabeto creativo dell’artista. Le tessiture segniche, la trama di linee tracciate dalla grafite sulla tavola (prevalentemente di pioppo), sulla carta o sulla tela, introducono al suo universo espressivo, alla sua sensibilità pienamente contemporanea che ripete e rimodula, in soluzioni sempre nuove, l’essenza di un viaggio nel tempo, nelle estensione storiche dell’arte, in uno scavo continuo che coniuga le lontananze temporali con le distese mobili e mutevoli del presente, in un riproporsi infinito del disegno: destino della mano, che percorre e segna le superfici, e traccia dilatata, quasi impalpabile, del proprio tempo interiore. Il percorso analitico va dalla sostanzialità dei concetti, che affiorano dalla sintassi figurale dell’opera, alla prodigiosa capacità disegnativa che svela, attraverso incredibili sovrapposizioni di segni, la partitura più propriamente evocativa, la memoria del tempo, le suggestioni poetiche e immaginative. L’attraversamento visivo del suo lavoro, di forte impatto emozionale, permette di ricostruirne la formazione stilistica, di risalire all’essenza evolutiva stessa del suo linguaggio, sviluppata in un’ampia trattazione di temi, dalla natura alla bellezza, dalla vita all’arte, dall’infinito del Cosmo alla finitezza e caducità dell’uomo, dalla bruciante attualità della pandemia, alla sacralità della morte.

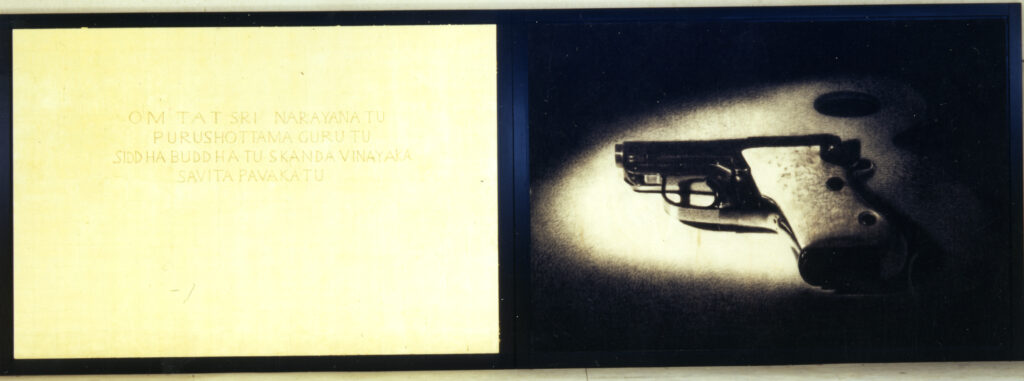

Dalla bocca e dal collo del foglio, disegno del 1977, di derivazione caravaggesca, riconduce agli esordi dell’artista. Nell’esplorazione analitica del grande trittico Tempio del sole, del 1989, la sua struttura materica, per certi versi informale, cattura e intriga nell’alchimia della visione con le smarginature, le sgocciolature prodotte dalla polvere di grafite diluita, rimandando a stratificazioni di polvere depositate dal trascorrere del tempo, che lasciano affiorare apparizioni, tracce di vissuto, di storia (la lineare geometria strutturale di un tempio); scorie sedimentate da cui erompe la tempesta del disegno in formazione, da cui esso nasce al mistero della luce e l’opera è essa stessa tempio e simbolo di luce. D’altronde, tutto il lavoro di Omar Galliani è metafora di uno straordinario viaggio proiettato verso la luce, dentro la luce, dentro la sua impalpabile sostanza spirituale che traduce l’eterna aspirazione dell’uomo al trascendente. Nelle monumentali opere della serie dei Mantra del 1999, l’artista riproduce, da maestro del disegno qual è, frame filmici identificativi della realtà occidentale che contrappone alla densa spiritualità di frasi scritte in sanscrito su foglia oro. Esse propongono un’originale dicotomia tra oriente e occidente che coniuga, in un prezioso tessuto compositivo, la luce dell’universo, la sua dimensione spirituale, alla vita. Altre e imponenti opere irretiscono gli occhi: Roma, Omar, Amor, del 2012, presentata nell’omonima mostra, in cui l’artista celebra il suo legame con la città eterna, culla del disegno classico; il trittico del 2008, La principessa Lyu Ji nel suo quindicesimo anno di età, quello della sua morte, che ripercorre la breve storia di Lyu Ji, di cui Galliani è venuto a conoscenza durante un suo soggiorno a Xi’an, per una delle sue numerose mostre in Cina. In quell’occasione rimane affascinato dalla sintassi scultorea che caratterizza la tomba di questa principessa poetessa; un reperto archeologico su cui sono raffigurati a bassorilievo i suoi oggetti, i fiori, le passioni della vita quotidiana, in un’emozionante narrazione visiva che Galliani trasfigura in un magico viaggio di bellezza e perfezione creando un intenso ponte dialogico tra culture, un fertile luogo di confronto tra oriente e occidente.

L’artista, pur relazionandosi con le densità segniche del passato, non sfugge all’incombente presenza del quotidiano, agli accadimenti del proprio tempo, dalle problematiche ambientali a quelle sociali che egli traduce con la forza epica del suo disegno, come per De rerum natura, e per le opere della serie Baci rubati/covid 19, realizzate nel 2020, durante il primo lockdown. Con esse restituisce al nostro sguardo quei gesti di affetto, di tenerezza che presuppongono il contatto, la vicinanza fisica e che l’isolamento forzato, in un tempo sospeso intriso di doloroso silenzio, ci ha sottratto. Fotogrammi rubati alle distese virtuali del web, brulicanti di immagini; frammenti di realtà virtuale cui il tratto lieve della sua matita ha dato forma e verità di visione, ricomponendo e compensando nella sostanzialità dell’opera quella negazione che i tempi hanno generato.

Sono emblematiche del suo lavoro recente altre due grandi opere: Chlorophelia e NGC/7419; quest’ultima, del 2020-2021, è uno straordinario disegno su tavola che Omar Galliani ha dedicato al figlio Massimiliano, anche lui artista di grande talento, scomparso prematuramente nell’agosto del 2020. Dopo la morte del figlio, all’artista appare in un sogno ricorrente il numero 7419. Una ricerca fatta in rete gli rivela che il numero corrisponde ad una costellazione, quella di Cefeo, incredibilmente a forma di matita. Così l’opera, nella luce accerchiante di stelle, espande e disperde tra le distese smisurate del cosmo, i misteri cui invano l’uomo chiede risposte. Essa è l’ideale punto per cui fermarsi e da cui ripartire nell’infinito ripetersi del disegno, senza limiti di tempo, solamente obbedendo al movimento ritmico della mano e al battito del cuore, in punta di matita. E matita per Galliani equivale a disegno. Il disegno è tutto il suo mondo; un mondo che si dispiega tra miriadi di linee che incidono, segnano il legno, si stratificano, dilatano la misura del tempo, la annullano restituendo all’artista la possibilità di sopravvivere alla morte, di rinascere nell’infinito dello spazio e del tempo, forse in una costellazione.

di Teodolinda Coltellaro – critico d’arte