Da alcuni anni ho indirizzato una parte dei miei studi verso l’esplorazione e la valorizzazione di letture che propongono una visione diversa, non convenzionale, della storia dell’arte. Mi sono cimentato su questa strada, per esempio, nel caso della mostra di cinque anni fa su Dürer e il Rinascimento, in cui si esponeva un modello interpretativo di Rinascimento parzialmente diverso da quello “burckardtiano” che, come ben si sa, era indirizzato a proporlo in termini di ri-scoperta dell’antico e di centralità dell’individuo, localizzandone l’epicentro nell’Italia centrale. In quell’occasione si poté osservare come, a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento, la situazione artistica fosse, in realtà, più complessa, ibrida e sfaccettata dal momento che, accanto e dentro lo stesso classicismo aulico ed egemonico, camminavano tendenze “altre” che privilegiavano temi alternativi qualificabili come bizzarri, eccentrici, comici.

Nello stesso tempo, individuavamo come queste “devianze”, rispetto al consolidato e tradizionale modello classicista, non dovevano essere giudicate in termini di contrapposizione – basti pensare che anche Leonardo, modello di classicismo, era classico e anticlassico per via, ad esempio, delle caricature e delle grottesche – ma in termini additivi, per ricostruire una lettura del Rinascimento artistico più policentrica, dinamica, aperta e poliedrica.

di Domenico Piraina- direttore Palazzo Reale di Milano

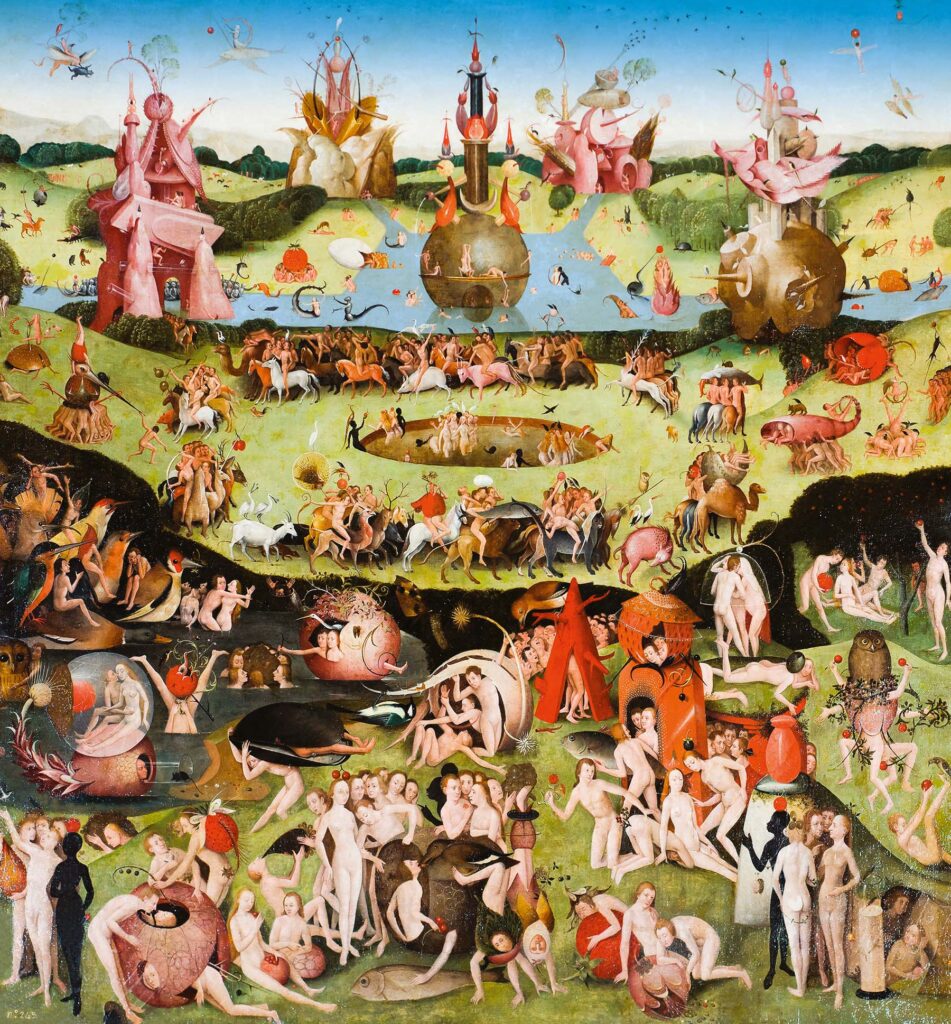

Immagine in copertina: Jheronimus Bosch, Trittico delle Tentazioni di sant’Antonio, 1500 circa, olio su tavola, Lisbona, Museu Nacional de Arte Antiga © DGPC/Luísa Oliveira