La misteriosa magia della realtà. Tra le mostre più apprezzate dello scorso inverno emerge, per qualità scientifica e inattesa partecipazione del pubblico, quella che Palazzo Reale di Milano ha dedicato coraggiosamente al Realismo Magico, uno stile prettamente italiano che esprime un particolare modo di sentire e di rappresentare la realtà. Sviluppatosi negli anni Venti del secolo scorso e mai organizzatosi in un movimento artistico teorizzato, trova una corrispondenza, di temi, di linguaggio e di poetica, soprattutto con la Nuova Oggettività tedesca, maturata contemporaneamente in Germania durante l’esperienza della Repubblica di Weimar, a significare che la situazione artistica italiana, almeno nella terza decade del XX secolo, non era autarchica e provinciale come ci è stata narrata per troppo tempo.

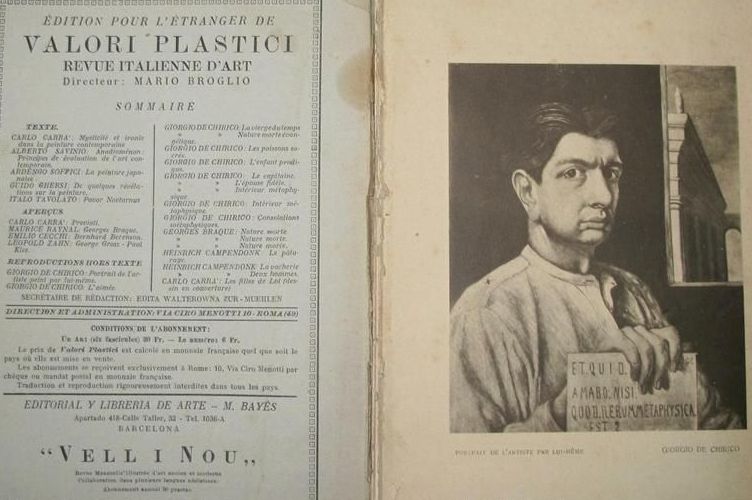

Il tratto che, seppure con profonde differenze, accomuna il Realismo Magico ai movimenti artistici italiani coevi (Novecento italiano, Valori Plastici e Metafisica) è da rinvenire nel clima del “ritorno all’ordine”– un’espressione coniata da Maurice Raynal, critico d’arte francese già appassionato sostenitore del cubismo – che aveva condotto Picasso, nel 1917, ad intraprendere la via del classicismo dopo la stagione cubista. Le rappel a l’ordre non è riduttivamente da intendersi come un ritorno ad un’arte naturalistica o accademica, ma come la ripresa di un riassestamento formale dopo le scomposizioni e le deformazioni operate dalle Avanguardie storiche sulla struttura linguistica dell’arte, le quali, in un breve arco di tempo, raggiunto l’apice, avevano esaurito la loro spinta propulsiva. La tempesta della prima guerra mondiale, al cui tragico tributo diede mano anche l’epidemia di spagnola, interroga gli artisti sulla necessità di ritrovare una via per ricostruire un nuovo ethos e, come succede spesso nella storia umana, le risposte più autentiche di fronte ad una crisi di enorme portata com’è quella provocata da una guerra mondiale apportatrice di un immenso carico di incertezza, smarrimento, perdita di fermi punti di riferimento, si trovano rimeditando il passato: in questo è proprio vera la massima ciceroniana del magistero della Storia.

Molti artisti italiani cominciano dunque un percorso per ritrovare forme più limpide della pittura, caratterizzate dalla semplicità del sentire, dalla nostalgia dell’origine, dalla grazia della visione e le rinvengono nella grande tradizione italiana rappresentata da Giotto, Piero della Francesca, Masaccio, Paolo Uccello, artisti in cui la sapienza del mestiere si accompagna all’ordine e alla chiarezza espressiva; non certo a caso, risale al 1926 la pubblicazione de Il gusto dei primitivi da parte di Lionello Venturi, un libro che avrebbe avuto un ruolo di particolare rilievo nella valorizzazione dell’arte nostra del Trecento e del Quattrocento.

Una gran parte di questi artisti, accomunati da un idem sentire, provengono dalla militanza futurista, un modello che incarna una visione progressista e modernista del mondo, incarnata nella fervente esaltazione della macchina, della velocità, del dinamismo, dalle conquiste tecnologiche. Il loro approdo sul versante del ritorno all’ordine, che evidentemente si pone in forte contrapposizione con la visione futurista-modernista del mondo, avviene seguendo percorsi diversi: alcuni, come Sironi e Funi, rivendicano, dell’esperienza futurista, la piena comprensione delle forme, indispensabile per pervenire ad una “più larga, ampia e sintetica visione plastica”; altri, come Carlo Carrà che già nel 1915, in pieno tumulto futurista, medita sulla lezione degli antichi (paradigmatici i suoi saggi Parlata su Giotto e Paolo Uccello costruttore), per trovare il sentiero di una nuova ricerca formale. Altri ancora, come De Chirico, si smarcano financo dall’idea di un ritorno all’ordine considerando l’esito della propria ricerca artistica – la Metafisica – come avanguardia pura.

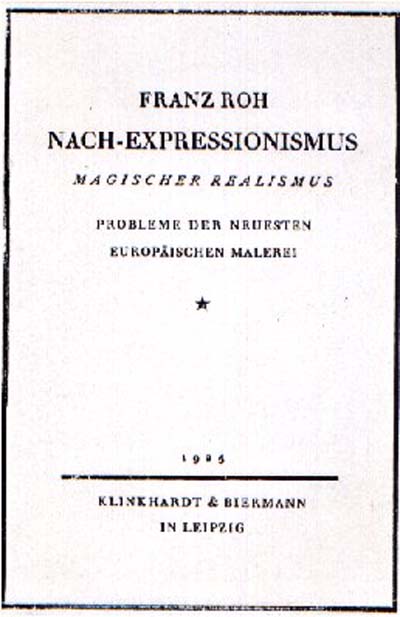

A prescindere dai percorsi intrapresi, essi e molti altri, si ritrovano a condividere un medesimo sentimento artistico, ossimoricamente definito come Realismo Magico, la cui poetica non propone una pittura imitativa o trascrittiva della realtà ma rappresentativa della visione interiore dell’artista che però non prescinde dall’esistenza del mondo esterno. Più precisamente, la componente oggettiva e realistica riguarda soltanto le modalità esecutive mentre l’aspetto magico è da riferire al contenuto nascosto sotto l’apparenza degli oggetti. Dunque, non di un ritorno ad un’estetica “conservatrice” si tratta, ma di un’interpretazione nuova della realtà la cui essenza consiste nella volontà di oltrepassare il dato fenomenico esterno per ricercare la realtà nascosta dietro l’apparenza sensibile della res. Franz Roh, che coniò nel 1925 il termine Magischer Realismus, lo affermava con chiarezza quando diceva che si trattava “di un processo di scoperta che non andava dall’oggetto allo spirito, ma da questo agli oggetti”.

Tra le tante opere esposte in mostra sono archetipici, per cogliere la poetica del Realismo Magico, alcuni autentici capolavori di Carlo Carrà, di Felice Casorati, di Antonio Donghi, di Cagnaccio di San Pietro, di Arturo Martini, di Ubaldo Oppi e di Mario Broglio.

Le figlie di Loth, dipinto di Carlo Carrà del 1919, è esemplare per entrare visivamente nell’atmosfera del Realismo magico. Sembra quasi di trovarsi di fronte ad un affresco giottesco: la semplificazione formale della composizione ottenuta attraverso una accentuata idealizzazione geometrica, l’illuminazione “astratta” e diffusa, la solidità e la statuarietà delle figure (Roberto Longhi incluse Carrà, accanto a Cézanne e Seurat, nel novero dei “solidificatori dell’impressionismo”), la spoglia spazialità, la pervasività dei colori freddi – grigio e azzurro – conferiscono all’opera un linguaggio arcaicizzante e contribuiscono a creare un’atmosfera enigmatica, caratterizzata da una sospensione del tempo, dove tutto risulta bloccato in una immobilità misteriosa.

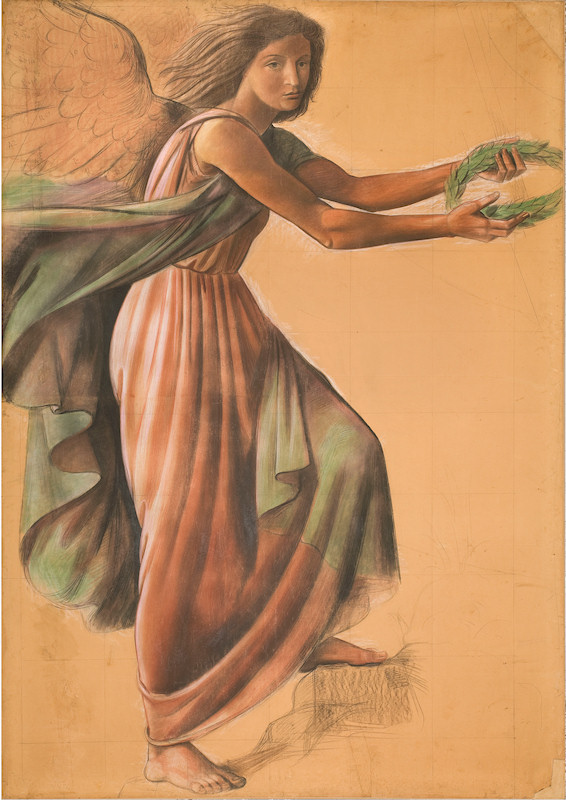

Se nelle figlie di Loth il richiamo è a Giotto, nel Ritratto di Silvana Cenni dipinto da Felice Casorati nel 1923 – anno in cui aderisce al gruppo di “Rivoluzione Liberale” di Piero Gobetti, a seguito del quale fu anche arrestato per qualche giorno e convinto dal regime fascista ad abbandonare ogni volontà di impegno politico – la mente corre direttamente a Piero della Francesca. La sapiente metrica costruttiva degli spazi, le nitide volumetrie, la maestosità della composizione che appare uscita da una creazione logico-matematica, l’illuminazione radente, tersa e cristallina, la posa ieratica e immota e l’espressione severa di Silvana Cenni fanno correre la mente alla Madonna della Misericordia di Piero della Francesca. Analoga atmosfera, sotto il profilo pittorico, è quella evocata nel commovente abbraccio degli Amanti di Arturo Martini.

Un richiamo alla pittura parietale pompeiana, invece, si avverte nel Romanzo di Mario Broglio, il fondatore della rivista «Valori plastici», nel quale una scena di precoce modernità è calata in una situazione ordinata e metafisica. Che dire poi della magnifica opera di Ubaldo Oppi dedicata alla moglie Adele Leone rappresentata, con lo sfondo della laguna veneta, come una donna di reminiscenza botticelliana: la luce fredda e cristallina, il verde del mare e del cielo come quello della veste di Adele esprimono appieno l’idea di bellezza, di incorrotta armonia tra la natura e l’umanità. Sempre di Oppi, chiamato anche Antinoo per la sua bellezza e per il quale Fernande Olivier lasciò nientedimeno che Picasso, è presente il quadro I tre chirurghi, uno dei vertici della sua produzione, un’immagine simbolo dell’arte europea del primo Novecento europeo: tre figure ritratte in un momento di pausa che sembrano dialogare senza che i loro sguardi si incrocino, collocati in una architettura che riprende linee trecentesche.

Gli amanti alla stazione di Antonio Donghi (1933) è di una chiarezza cristallina: due persone semplici, un uomo e una donna, vestiti con sobria e dignitosa e eleganza, sono immobili, uno davanti all’altro senza guardarsi reciprocamente negli occhi, in attesa che lui parta. L’atmosfera raggelata, la costante luce diffusa e uniforme, i colori smaltati e brillanti, la fissità della controllatissima composizione creano una sensazione di attesa, di sospensione. Tutto è pulito e sobrio, esasperatamente preciso e ordinato, di un reale quasi irreale e dunque artificiale, una descrizione di una scena quotidiana che sembra celare una realtà “altra”, straniante, magica.

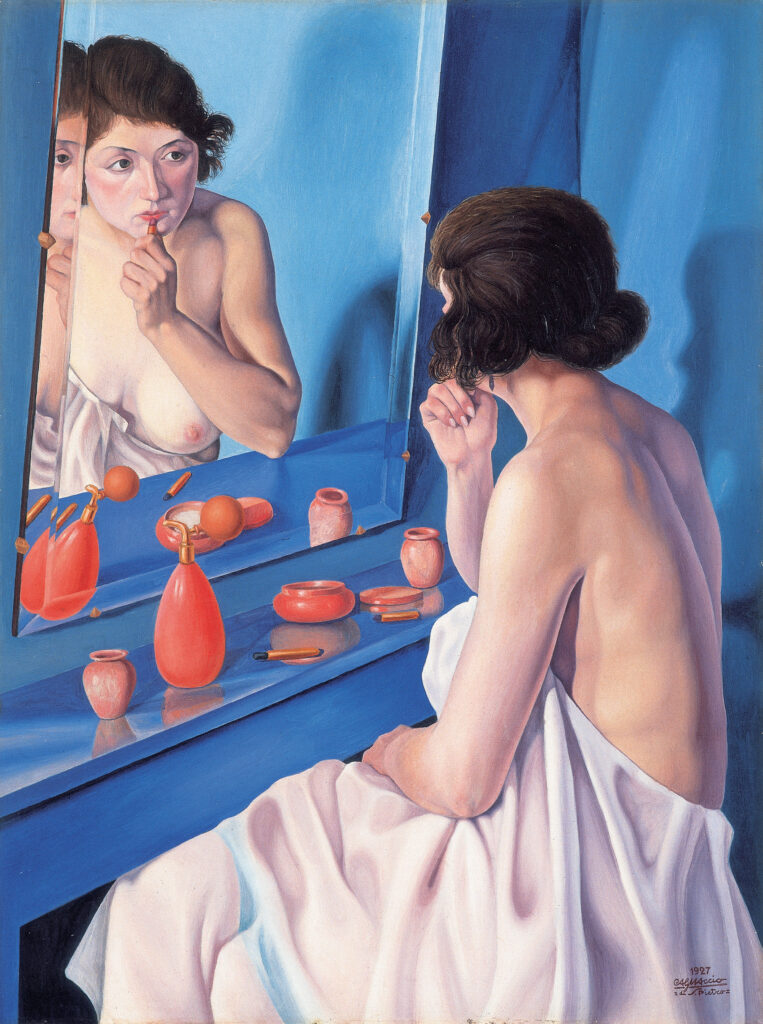

Un’analoga sensazione di straniamento si avverte nel dipinto Dopo l’orgia di Cagnaccio di San Pietro, un’artista tenuto ai margini per troppo tempo e che soltanto di recente ha avuto i riconoscimenti che meritava. Tre ragazze giacciono, rannicchiate, su un pavimento, debilitate dagli eccessi sessuali ed alcolici di una serata licenziosa di cui rimangono bicchieri, carte da gioco e bottiglie di spumante. A ben guardare, sul tappeto ci sono anche una bombetta e dei guanti bianchi e, soprattutto, un polsino di camicia in cui si vede un gemello sul quale è effigiato, ancorché parzialmente abraso, il fascio littorio. Sembra che non possano esserci dubbi: le ragazze hanno fatto gaudente compagnia a qualche notabile del fascismo. Siamo nel 1928 e la giuria della Biennale di Venezia, nella quale un ruolo rilevante riveste Margherita Sarfatti, biografa e amante del Duce ma anche talentuosa e temutissima critica d’arte, respinge il quadro ritenendolo offensivo per la morale fascista, codina, perbenista e conformista. Ne è l’autore Natalino Bentivoglio Scarpa, un artista nativo di Desenzano sul Garda che trascorre la sua infanzia a San Pietro in Volta, paese della laguna veneta. Allievo di Ettore Tito, gli viene affibbiato il nomignolo di Cagnaccio, perché il nonno aveva un cane che faceva paura a tutti. Anarchico, probabilmente a sua insaputa, ma certamente refrattario al pecorume e al conformismo, eccentrico, cane sciolto, scontroso, polemico ma dotato di una moralità tanto rigorosa quanto intransigente, dipinge, con la precisione del chirurgo e avvalendosi di colori freddi e intensi, uno spazio pittorico terso, gelido, di implacabile realismo, governato da un impianto rigorosamente geometrico costruito a partire dal perno centrale attorno al quale ruotano le tre ossute figure. Come nei postriboli di Toulouse- Lautrec, non c’è alcun giudizio morale ma compassionevole partecipazione.

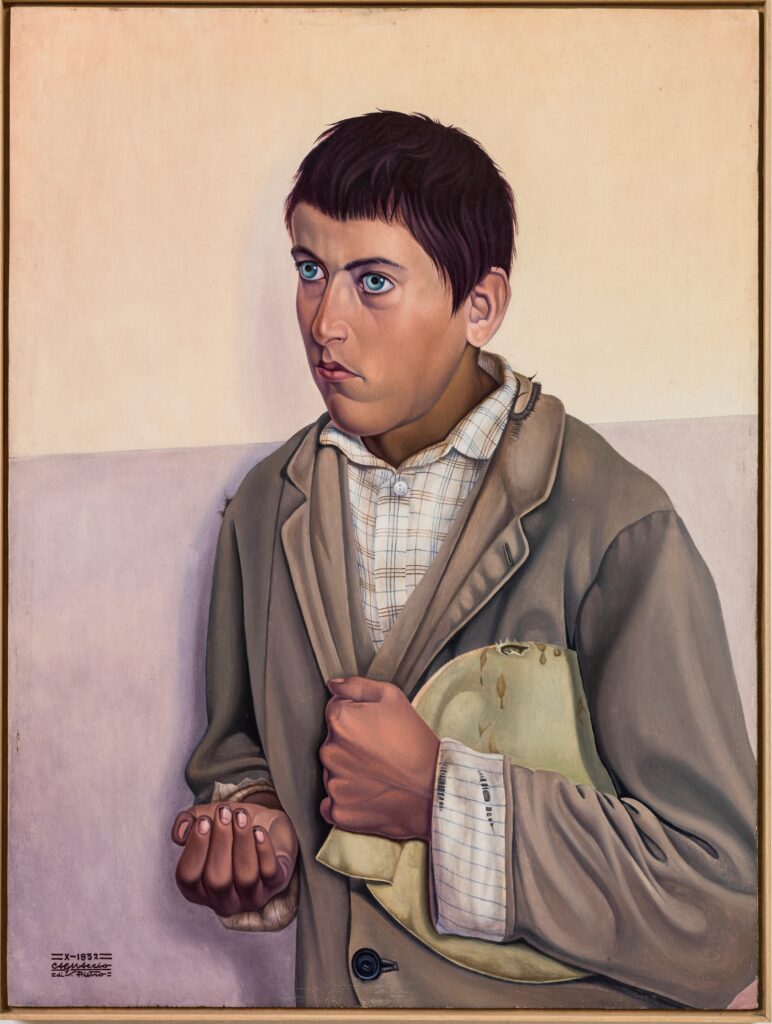

Cagnaccio di San Pietro si prenderà la rivincita nei confronti di tanti suoi detrattori nel 1934, quando Hitler, in visita alla Biennale di Venezia con Mussolini, si innamorerà di una sua opera, il Randagio, raffigurante un misero ragazzino colto nell’attimo in cui chiede umilmente un’elemosina, a tal punto che volle comprarla a tutti i costi.

di Domenico Piraina – direttore Palazzo Reale di Milano