L’inizio del Novecento fu caratterizzato da un enorme e rapidissimo progresso tecnologico: nell’arco di pochi anni l’uomo fu in grado di spostarsi con automobili sempre più veloci e sofisticate, di trasvolare l’Atlantico, di trasmettere messaggi e sentire notizie al di là dell’orizzonte. Questo provocò una profonda crisi nel mondo dell’arte e dell’architettura. Divenne chiaro che lo Zeitgeist dell’Ottocento era ormai definitivamente tramontato e un nuovo punto zero doveva essere trovato. Nel 1909, il “Manifesto del Futurismo” di F. T. Marinetti, con l’esaltazione dell’energia, della forza, e della bellezza industriale ebbe un effetto dirompente ed un’influenza globale spesso sottovalutata. È nota la frase: “Un’automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bella della Vittoria di Samotracia.”

Al termine della prima guerra mondiale, il corollario di alcune affermazioni di Marinetti divenne evidente, soprattutto per l’architettura: la nuova architettura doveva aderire alla filosofia dell’industria, con la semplificazione del disegno, con l’eliminazione di inutili decorazioni e con una sostanziale identificazione tra forma e funzione. Il Razionalismo fu il movimento mondiale, particolarmente diffuso tra il 1920 e il 1940, che propugnò queste idee e che produsse progetti essenziali, la cui bellezza risiede nella semplicità e nella funzionalità. La totale assenza di decorazioni produce da un lato una frattura con il passato e quindi una evidente modernità, mentre dall’altro mette in evidenza l’essenza dell’oggetto. Questa corrente si sviluppò contemporaneamente in Germania con Gropius e la scuola del Bauhaus, in Francia con Le Corbusier ed in Italia con architetti come Terragni, Mazzoni, Piacentini.

Il Razionalismo italiano ebbe il suo apice durante il ventennio fascista, tanto da diventare l’architettura ufficiale del regime. Certamente, le idee fondanti del Razionalismo, quali modernità, assenza di orpelli, essenzialità si sposavano bene con la retorica del Fascismo che esaltava il maschio vigore, il disprezzo delle borghesi comodità, la rottura con lo status quo ante, ecc. Questa apparente coincidenza di narrazioni fece sì che il Razionalismo italiano venisse identificato tout court come architettura fascista e che questa identificazione portasse successivamente ad un sostanziale rigetto degli edifici razionalisti e ad una lunga incuria nei loro confronti. Solo recentemente si comincia a capire che questi edifici costituiscono un patrimonio storico e artistico da tutelare. Curiosamente, le stesse idee del Razionalismo, che in Italia venivano adottate dalla propaganda fascista, in Germania erano considerate pericolosamente sovversive: il Bauhaus venne infatti chiuso dai nazisti nel 1933 perché considerato «covo di bolscevismo culturale e centro di diffusione dell’arte “degenerata”» (Hermann Göring).

Sono particolarmente interessanti due caratteristiche del Razionalismo italiano che sono assenti nel movimento generale. Una è l’importanza che l’architettura classica della romanità ebbe non solo per motivi storici e culturali, ma anche per la necessità propagandistica del fascismo di riallacciarsi ai fasti dell’impero romano. Impresa non facile quella di reinterpretare in chiave moderna un’ architettura del passato remoto, ma spesso coronata dal successo come ad esempio nel Palazzo della Civiltà del Lavoro dell’EUR a Roma, non a caso soprannominato il Colosseo Quadrato. L’altra caratteristica è che gli architetti italiani del Razionalismo, a differenza degli architetti del resto del mondo, furono fortemente influenzati dalla visione metafisica di De Chirico, e specialmente quella delle Piazze d’Italia.

Credo che questo sia un caso più unico che raro in cui la visione di un pittore influenza la forma della città. In sostanza, non è più il pittore che dipinge la città (come fa ad esempio Sironi con le sue periferie industriali), ma è la città che si conforma alla visione del pittore. Le realizzazioni architettoniche del Razionalismo italiano inducono spesso lo stesso senso di straniamento e di atemporalità dei quadri di De Chirico. Questo è particolarmente evidente nelle città di fondazione (le città costruite ex-novo, come Sabaudia, Carbonia), ma anche a Tresigallo, una piccola cittadina non lontano da Ferrara che ha visto la sua forma cambiare radicalmente in chiave razionalista e metafisica. A partire dal 1930, per volere del ministro dell’agricoltura Edmondo Rossoni, Tresigallo fu interamente riprogettata e ricostruita dall’ingegnere Carlo Frighi con architetture razionaliste: piazze, chiese, edifici pubblici e industrie. Il risultato è estremamente suggestivo e veramente ci si può immaginare dentro un quadro di De Chirico. Le foto che accompagnano questo articolo, quasi tutte su pellicola di grande formato, sono state scattate da chi scrive proprio a Tresigallo e costituiscono parte integrante di un libro più ampio in corso di realizzazione sull’Italia Metafisica.

Come è noto, la metafisica si occupa di ciò che sta al di là dell’universo fisico che noi percepiamo. In questo contesto, uno degli aspetti rilevanti e che più mi interessa nella mia produzione fotografica, riguarda l’essenza delle cose, ossia come le cose sono realmente oltre l’apparenza. Mi sembra evidente che ciò non possa essere descritto a parole, ma solo con metafore. La metafisica di pietra che il Razionalismo italiano ha prodotto suggerisce alcuni aspetti fondamentali di questa realtà ultima. La totale assenza di decorazioni sottolinea l’essenza delle cose, così come esse sono, senza fronzoli né abbellimenti: completamente nude. L’idea che la cosa in sé sia nascosta da uno schermo che noi non riusciamo a penetrare è comune a molti pensatori sia occidentali sia orientali: basti pensare al velo di Maya della tradizione buddista.

Il rigore minimalistico della forma è anch’esso un indizio importante. Come scrive Newton: natura enim simplex est & rerum causis superfluis non luxuriat (la natura infatti è semplice e non sovrabbonda in cause superflue). Nello stesso spirito, il rasoio di Ockham, ossia il principio di economia nella spiegazione delle cause dei fenomeni, che è uno dei cardini della conoscenza scientifica moderna. Un altro aspetto fondamentale è l’atemporalità. La verità delle cose è, per definizione, eterna. La citazione di archetipi architettonici, primo tra tutti l’arco, in chiave moderna indica l’esistenza di cose che sono immuni dallo scorrere del tempo. Infine, la condizione umana: come le piazze di De Chirico, anche le architetture nelle mie foto sono generalmente prive di presenze umane. Questo sottolinea sia la solitudine dell’esistenza, sia il fatto che la realtà delle cose è indipendente dalla presenza di osservatori.

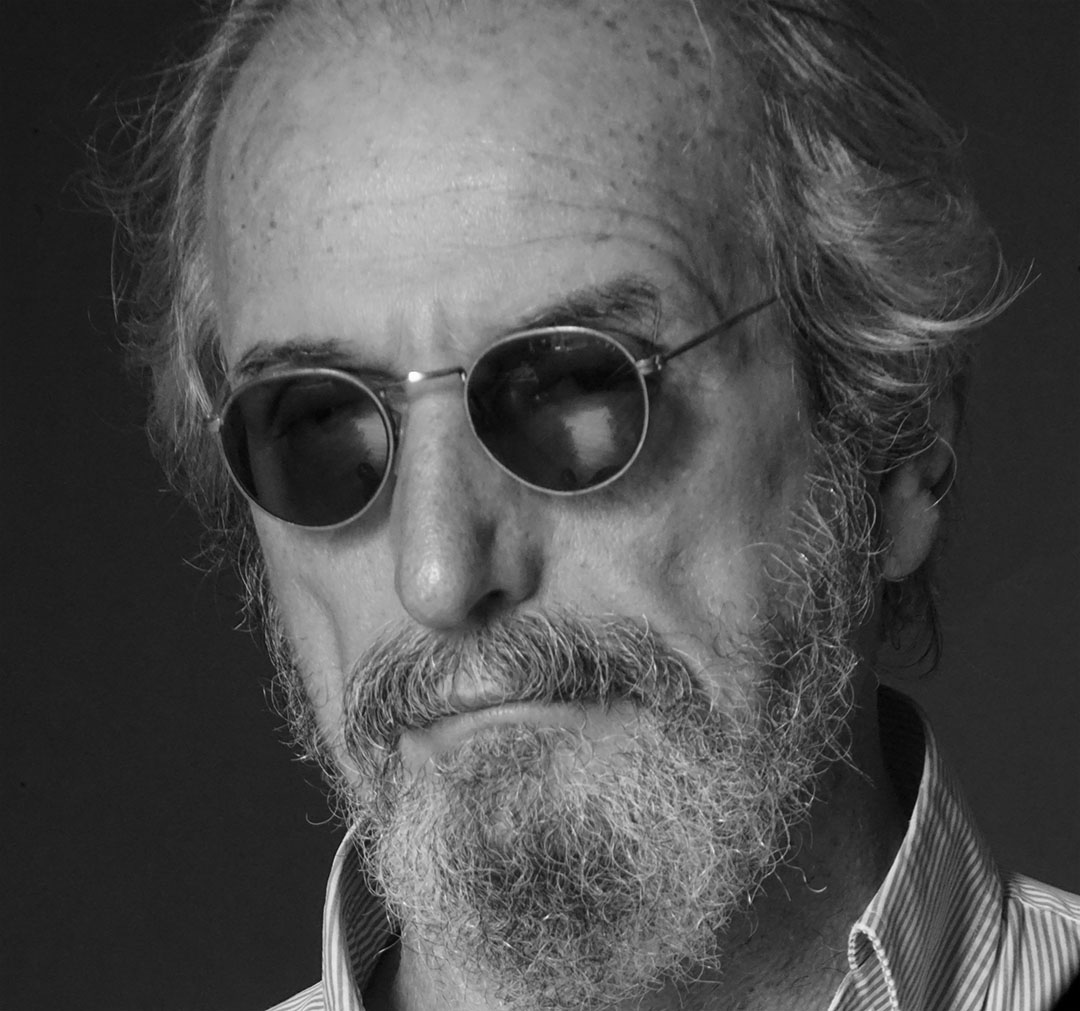

Testo e fotografie di Giovanni Maria Sacco – fotografo e computer scientist